Есть особая магия в истории, которая не позволяет уснуть. Вы говорите себе: «Ещё одну главу — и спать», но замечаете рассвет, а книга всё ещё в ваших руках. Будь то детектив, фэнтези или психологический триллер — эффект одинаков: мы просто не можем остановиться.

В центре этого феномена — один из древнейших и самых мощных инструментов повествования: клиффхэнгер.

Но что делает клиффхэнгер таким эффективным? Почему он так сильно воздействует на наше внимание и эмоции? Ответ лежит глубоко в человеческой психике — в том, как переплетаются любопытство, напряжение и потребность в завершённости.

1. Происхождение клиффхэнгера

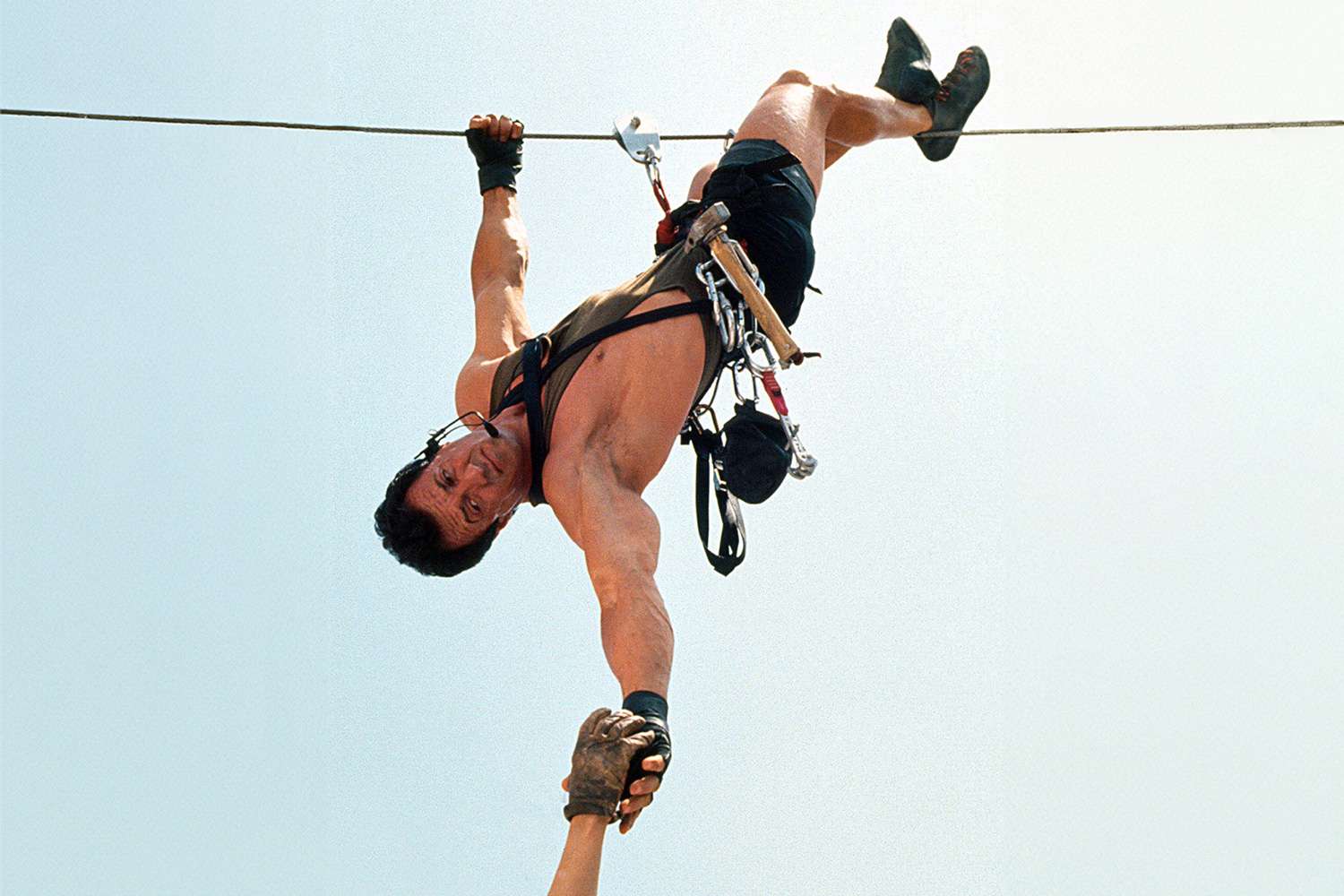

Сам термин cliffhanger появился в конце XIX века, когда огромной популярностью пользовались газетные и журнальные сериалы. Писатели вроде Чарльза Диккенса и Томаса Харди заканчивали каждую часть истории моментом сильного напряжения — иногда буквально сцены с героем, «висящим над пропастью», — чтобы заставить публику ждать продолжения.

Это было не просто маркетинговое решение, а настоящий психологический эксперимент. Читатели обсуждали, строили догадки, предвкушали. Это напряжение между знанием и незнанием вызывало эмоциональную вовлечённость, выходящую далеко за рамки текста.

Сегодня клиффхэнгеры встречаются повсюду — в книгах, фильмах, сериалах, подкастах и даже в коротких видео. Но их психологическая сила осталась прежней.

2. Разрыв любопытства: потребность мозга знать

В 1994 году журналист Джордж Лёвенштейн сформулировал теорию «информационного разрыва». Согласно ей, любопытство возникает, когда человек ощущает разрыв между тем, что он знает, и тем, что хочет узнать. Этот разрыв вызывает ментальный зуд — дискомфорт, который можно снять только, если восполнить недостающую информацию.

Клиффхэнгер идеально использует этот механизм. Когда глава заканчивается на вопросе — Выживет ли она? Кто постучал в дверь? Какой секрет он скрывает? — наш мозг тут же требует ответа. Возникает лёгкое, но навязчивое напряжение, и единственный способ избавиться от него — читать дальше.

Иными словами, клиффхэнгер превращает любопытство в эмоциональный рычаг. Мы уже не просто интересуемся историей — мы психологически вовлечены в её завершение.

3. Допамин и система вознаграждения

За каждым «книгой, от которой невозможно оторваться» стоит сложный нейрохимический процесс. Когда мы сталкиваемся с неопределённостью или напряжением, мозг выделяет допамин — нейромедиатор удовольствия, мотивации и ожидания награды.

Любопытно, что допамин выделяется не только при получении награды, но и при предвкушении её. Иными словами, наш мозг вознаграждает нас за ожидание удовольствия.

Клиффхэнгер удерживает нас именно в этом состоянии ожидания. Каждое неразрешённое событие, каждый скрытый ответ запускает новый всплеск допамина. Мы чувствуем возбуждение, даже если сцена полна тревоги или страха.

Так что клиффхэнгер не просто удерживает внимание — он подсаживает нас на биохимическом уровне. Сам акт перелистывания страницы становится вознаграждением.

4. Эффект Зейгарник: сила незавершённого

В 1920-х годах психолог Блюма Зейгарник обнаружила интересный феномен: люди лучше запоминают незавершённые задачи, чем завершённые. Этот принцип, названный эффектом Зейгарник, объясняет, почему клиффхэнгеры так прочно засели в культуре — они оставляют историю недосказанной.

Когда глава заканчивается до раскрытия главного события, мозг отмечает это как «незавершённое дело». Это напряжение мы носим с собой, пока не узнаем продолжение.

Вот почему читатель легко вспоминает момент, на котором он остановился, если глава закончилась клиффхэнгером. Память удерживает незавершённое, ведь завершение приносит чувство облегчения и закрытия.

5. Эмоции и эмпатия: зачем мы переживаем вместе с героями

Помимо любопытства и допамина, клиффхэнгер работает и на уровне эмоций. Читатели не просто следят за событиями — они привязываются к персонажам. Когда герои оказываются в опасности, в замешательстве или перед моральным выбором, срабатывает наша эмпатия.

Клиффхэнгер часто фиксирует момент уязвимости: прерванное признание, сорванное спасение, раскрытое предательство. Такие сцены усиливают наше эмоциональное сопереживание. Мы чувствуем напряжение, а не просто наблюдаем его.

Этот эффект зеркалирования заставляет нас реагировать физически — учащается пульс, вырывается вздох, хочется воскликнуть: «Как так?!» История становится личным опытом.

6. Иллюзия контроля и потребность в завершении

Люди по природе стремятся к предсказуемости и контролю. Когда история нарушает эти ожидания — вводит неопределённость или незавершённость — наша психика временно теряет равновесие.

Клиффхэнгер — это управляемый хаос. Он даёт ощущение, что разгадка вот-вот случится, но откладывает этот момент. Такое нарушение баланса вызывает желание вернуть контроль — и поэтому мы продолжаем читать.

Именно из-за этого читатели иногда разочаровываются, если история обрывается без финала. Наша психика требует завершённости. Идеальный клиффхэнгер не разрушает ожидание — он обещает его исполнить, но чуть позже.

7. Клиффхэнгеры в эпоху сериалов

Сегодня клиффхэнгеры переживают новую эру в цифровом формате — от сериалов Netflix до подкастов и веб-романов. Современная «культура запоя» (binge culture) напрямую наследует традицию XIX века, когда читатели ждали новую главу в журнале.

Каждая серия или глава становится маленьким вознаграждением в цикле ожидания и удовлетворения. Мы жмём «следующий эпизод» так же, как раньше перелистывали страницу.

Писатели используют этот эффект, создавая не просто главы, а целые книги, заканчивающиеся клиффхэнгером. Так формируется эмоциональная зависимость: читатель становится фанатом, который ждёт следующую часть с нетерпением.

8. Этическое повествование: когда клиффхэнгер становится манипуляцией

Клиффхэнгеры — мощное средство, но ими можно злоупотребить. Если автор использует их исключительно для удержания внимания, без смысловой необходимости, это вызывает раздражение и разрушает доверие.

Этическое повествование подразумевает, что напряжение служит истории, а не манипуляции. Лучшие клиффхэнгеры рождаются естественно — из внутренней логики сюжета и развития персонажей.

Читатель должен чувствовать, что его терпение будет вознаграждено. Только тогда напряжение превращается в удовлетворение, а не в обман.

9. Искусство создания клиффхэнгера

Сильный клиффхэнгер не всегда требует катастрофы или драмы. Иногда достаточно намёка, паузы, взгляда или открытой двери. Главное — обещание перемен, предвкушение, что что-то вот-вот изменится.

Ключевые элементы удачного клиффхэнгера:

-

Неотвеченные вопросы — читатель должен хотеть понять не только что дальше, но и почему.

-

Эмоциональные переломные моменты — внутренние конфликты, признания, открытия.

-

Смена перспективы — новая информация, меняющая смысл происходящего.

-

Неизбежные последствия — ощущение, что решение или событие приведёт к большим переменам.

Главное — баланс между раскрытием и тайной. Нужно сказать достаточно, чтобы удержать интерес, но не настолько, чтобы снять напряжение.

10. Почему мы всегда будем любить клиффхэнгеры

Психология клиффхэнгера отражает саму суть человеческой природы. Мы стремимся искать ответы, понимать, завершать. Нам нужны истории, в которых есть загадка, риск и надежда.

Когда писатель обрывает сцену на полуслове, он не просто создаёт интригу — он запускает древний механизм человеческого мышления. Клиффхэнгер напоминает нам, что и сама жизнь — это цепочка незавершённых мгновений, каждое из которых ведёт к следующему.

Вот почему мы снова и снова переворачиваем страницу, забывая о времени. Мы ищем не только развязку — мы ищем то непередаваемое ощущение ожидания, которое делает чтение таким живым.